Pimpinan Diniyyah Puteri, Fauzia Fauzan dan figura foto Rahmah El Yunisiyyah. (FOTO: Ist/ Khairul Jasmi)

Prolog:

Rangkayo Syekhah Rahma El Yunusiyyah adalah ayam betina yang berkokok. Sejak belia di zaman penjajahan, ia mendirikan sekolah muslimah pertama di Nusantara (Indonesia), Diniyyah Putri. Tak terbeli. Ia adalah Komandan TKR, pasukan yang menghadang Belanda. Punya pasukan intel. Rahmah selalu berkerudung. Ditangkap, didenda, dan ditahan Belanda. Melawan Jepang agar menutup semua rumah bordir di Minangkabau. Menjemput perempuan-perempuan Minang yang diculik ke markas Jepang.

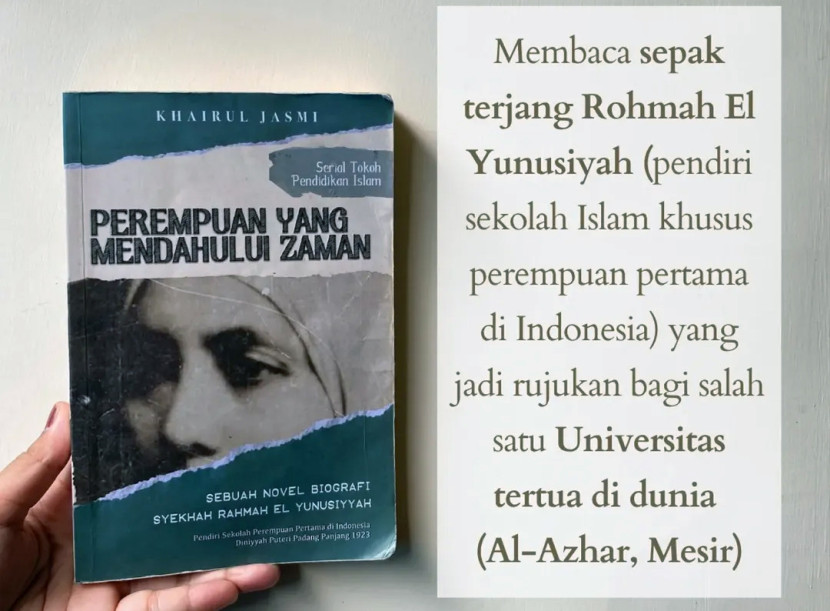

JARINGAN KINGDOMSRIWIJAYA-REPUBLIKA – Prolog di atas adalah catatan pada sampul belakang buku novel biografi berjudul “Perempuan yang Mendahului Zaman” karya Khairul Jasmi seorang wartawan senior dari Ranah Minang. 10 November 2025 di Istana Negara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Rahma El Yunusiyyah, perempuan yang dikenal dan disapa dengan panggilan “Etek Amah”— sebuah panggilan akrab yang menyimpan begitu banyak ketabahan dan pengorbanan.

Di sebuah sudut kota Padang Panjang, di antara gemuruh revolusi dan desir angin yang menyapu Lembah Anai, berdiri seorang perempuan dengan kerudungnya yang menutup dada. Namanya Rahmah El-Yunusiyyah, ia kerap disebut “Kartini-nya Padang Panjang”. Etek Amah adalah pejuang yang berjalan di tiga zaman: Belanda, Jepang, dan Kemerdekaan, namun namanya hampir tak terdengar dalam narasi besar sejarah Indonesia.

Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang tidak hanya bercita-cita, tetapi mewujudkannya dengan tangan sendiri. Seorang yang mendirikan sekolah, memimpin perlawanan, mengibarkan bendera merah putih pertama di kotanya, dan bahkan memelopori berdirinya tentara republik.

Rahmah lahir pada 29 Desember 1900, di sebuah rumah gadang di Jalan Lubuk Mato Kuciang. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara, tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai agama dan adat. Ayahnya, Syekh Muhammad Yunus, adalah seorang ulama besar yang wafat saat Rahmah masih kecil. Ia kemudian dibesarkan oleh ibu dan kakak-kakaknya, terutama Zainuddin Labai El-Yunusy—seorang pemikir progresif yang kelak menjadi inspirasi terbesarnya.

Zainuddin adalah sosok pembaru. Pada zamannya, Ia mendirikan Diniyah School di Padang Panjang, sebuah lembaga pendidikan yang memadukan ilmu agama dan umum dengan sistem kelas modern. Di sanalah Rahmah pertama kali merasakan dahaga akan ilmu. Namun, ia merasa tak puas. Baginya, pendidikan untuk perempuan harus lebih dari sekadar duduk di bangku kelas. Ia ingin perempuan memiliki ruangnya sendiri—tempat di mana mereka bisa belajar tanpa rasa sungkan, menguasai ilmu agama hingga ke akarnya, sekaligus terampil dalam kehidupan sehari-hari.

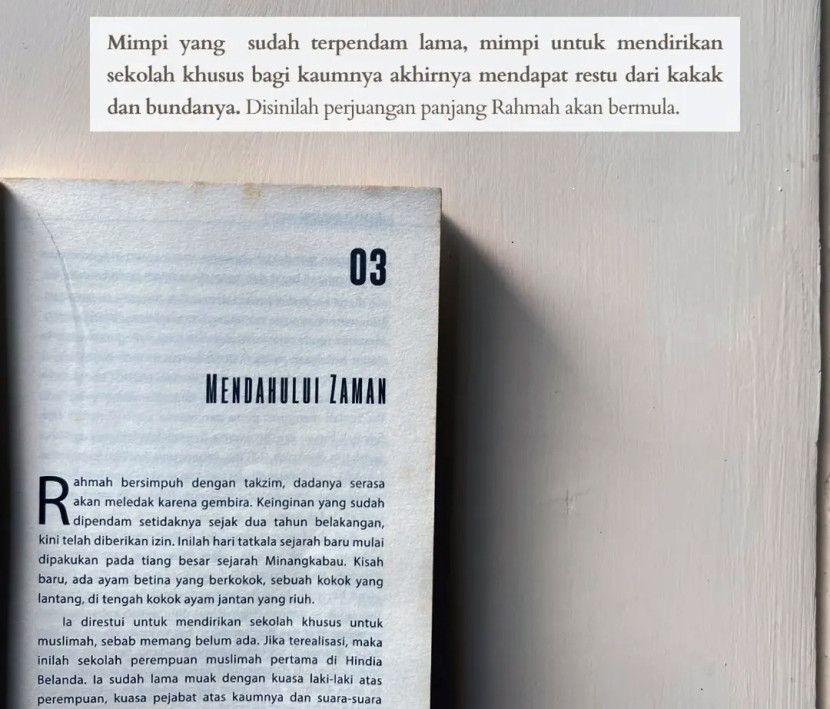

Di usia yang masih belia, Rahmah sudah menunjukkan jiwa pemberontaknya. Ia tak mau hanya menjadi penonton. Pada suatu hari di tahun 1923, di usia 22 tahun, Rahmah menghadap kakaknya, Zainuddin. Dengan mata berbinar dan suara mantap, ia mengutarakan hasrat hatinya: mendirikan sekolah khusus perempuan.

Keinginan Rahmah mendirikan sekolah khusus perempuan ini ditulis dalam dialog di buku berjudul “Perempuan yang Mendahului Zaman”. (Halaman 29).

“Uwan, saya ada maksud”.

“Ada apa dik?”

“Saya mau mendirikan sekolah khusus perempuan, khusus muslimah saja! Saya harus mulai dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya. Jika Uwan bisa, kenapa saya, adiknya, tidak bisa. Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa?”

Dialog itu berlanjut:

“Jika Uwan izinkan, saya akan mendirikan sebuah sekolah, khusus untuk perempuan Minangkabau dan perempuan Islam pada umumnya, dari mana pun mereka berasal. Kaum ku sudah lama tertindas, sementara tiap sebentar saya dengar perempuan adalah tiang negara, di mana akan ada negara kalau tiangnya rapuh?”

Momen bersejarah dicanangkan pada 1 November 1923, lahirlah Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Awalnya, sekolah ini hanya menampung 71 siswi, sebagian besar adalah perempuan yang sudah menikah. Mereka belajar agama, keterampilan wanita, bahkan ilmu kebidanan dan kesehatan. Rahmah ingin setiap muridnya tidak hanya pintar, tetapi juga mandiri—mampu “berdiri di atas kaki sendiri”.

Ternyata, jalan yang ia pilih tidaklah mudah. Ia menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah Belanda. Baginya, menerima subsidi berarti membuka pintu bagi intervensi dan pengaruh kolonial. Ia ingin Diniyah Putri tetap independen, murni lahir dari rahim perjuangan rakyat. Prinsip ini ia pegang teguh sepanjang hidupnya.

Tahun 1926 ujian datang. Terjadi gempa dahsyat mengguncang Padang Panjang. Hampir seluruh kota luluh lantak, termasuk bangunan Diniyah Putri yang telah ia bangun dengan susah payah. Seorang guru kesayangannya, Nanisah, menjadi korban. Murid-murid terpaksa dipulangkan dengan berjalan kaki. Banyak yang mengira, perjuangan Rahmah akan berakhir di sini.

Tapi mereka salah. Hanya 45 hari setelah bencana, dengan bantuan guru dan siswa-siswa Thawalib School, Rahmah membangun kembali sekolahnya—kali ini dari bambu dan daun rumbia. Ia tak menyerah. Ia bahkan berkeliling Sumatera hingga ke Semenanjung Melayu untuk mengumpulkan dana. Di istana-istana kerajaan Malaysia, ia mengajar putri-putri sultan dan mendapat dukungan dana yang cukup untuk membangun gedung permanen—sebuah bangunan dua lantai yang masih berdiri hingga hari ini.

Dalam novelnya Khairul Jasmi menggambar dengan detil perjalanan Rahma dari Padang Panjang menuju Payakumbuh terus ke Pekanbaru dengan perjalanan darat. Dari Pekanbaru perjalanan selanjutnya menuju Dumai untuk kemudian menyebrang ke Melaka dan terus menuju Penang. Di sini Rahmah diminta mengajari putri-putri Sultan Penang, Alquran dan Ilmu Agama. Di Semenanjung Melayu, Rahma juga berdakwah sampai ke Selangor.

Dalam novelnya Khairul Jasmi menulis, Rahmah adalah salah satu contoh perempuan Minang yang otaknya berjalan. Sebelumnya telah hadir Ruhana Kudus, wartawati pribumi hebat pertama di Hindia Belanda.

Prinsip yang Tak Tergoyahkan

Rahmah bukanlah sosok yang mudah dibujuk. Ia konsisten dengan prinsipnya, pendidikan harus bebas dari kepentingan politik. Ia menolak menggabungkan Diniyah Putri dengan partai atau organisasi mana pun, termasuk Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Baginya, sekolah adalah milik rakyat, bukan alat politik.

Nafilah Abdullah dalam “Rahmah El Yunusiyyah Kartini Padang Panjang (1900-1969)” (2016) menulis, pada tahun 1930 dikala itu, Rasuna Said yang merupakan sahabat Rahmah adalah salah satu staf pengajar di perguruan, ia mengajar politik tertentu kepada para murid. Ia berpendapat bahwa murid juga perlu berpolitik karena kelak mereka akan menjadi pemimpin dan akan ambil bagian di dalam politik, namun Rahmah yang mengetahui akan hal itu menentang keras pendapat Rasuna. Rahmah berpendapat bahwa; Politik untuk murid-murid adalah kecintaannya kepada tanah air dan harus didasarkan pada iman tebal di dada setiap dirinya. Kalau hal ini tidak ada pada diri mereka, maka akan menyebabkan boomerang yaitu akan menentang dan menghancurkan.

Apa yang disinyalir Rahmah pun terbukti, yaitu rupanya banyak murid-murid yang terkena paham politik yang diajarkan Rasuna Said, tidak mau mengikuti salat berjamaah baik pada waktu Maghrib maupun Isya’. Pernah pada suatu hari, ia memanggil murid-murid untuk mengikuti kegiatan salat berjamaah. Biasanya mereka akan langsung datang begitu bedug berbunyi, tapi beberapa hari terakhir banyak sekali yang tidak datang, mereka hanya duduk acuh tak acuh seenaknya, Rahmah baru pertama kali menjumpai muridnya melakukan hal itu, ketika mereka ditanya Rahmah, mereka menjawab. “Kalau orang berpolitik harus berani”. Mereka mencoba mempraktekkan ajaran dari Rasuna Said. Kejadian ini ia bawa langsung ke dalam rapat majelis guru dan ia pun mengemukakan pandangan politiknya kepada mereka. Majelis guru pun membenarkan pendapat Rahmah, akhirnya Rasuna Said diberhentikan dari perguruan dan dipindahkan untuk mengajar di Padang.

Bahkan ketika Belanda menggeledah sekolahnya dan melarang tiga gurunya mengajar, Rahmah tak gentar. Ia justru terlibat dalam gerakan menentang Ordonansi Sekolah Liar yang ingin membatasi pendidikan non-pemerintah. Ia didenda 100 gulden—sebuah harga yang ia bayar dengan bangga.

Ketika Jepang datang dengan janji kemerdekaan palsu, Rahmah melihat celah. Ia masuk ke dalam lembaga-lembaga bentukan Jepang—bukan untuk bekerja sama, tetapi untuk memanfaatkannya sebagai alat perjuangan. Ia aktif di organisasi ADI (Anggota Daerah Ibu) yang menentang praktik “wanita penghibur” untuk tentara Jepang. Berkat tekanan organisasi ini, Jepang akhirnya mendatangkan perempuan dari Singapura dan Korea—sebuah kemenangan kecil yang menyelamatkan banyak gadis Indonesia.

Ia juga memimpin Ha Ha No Kai dan Gyugun Ko En Kai, organisasi yang mendukung pasukan Gyugun—cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Rahmah melihat, Gyugun bisa menjadi alat strategis untuk mencapai kemerdekaan. Dan ia benar. Ketika Indonesia merdeka, mantan anggota Gyugun menjadi inti dari batalyon-batalyon TKR.

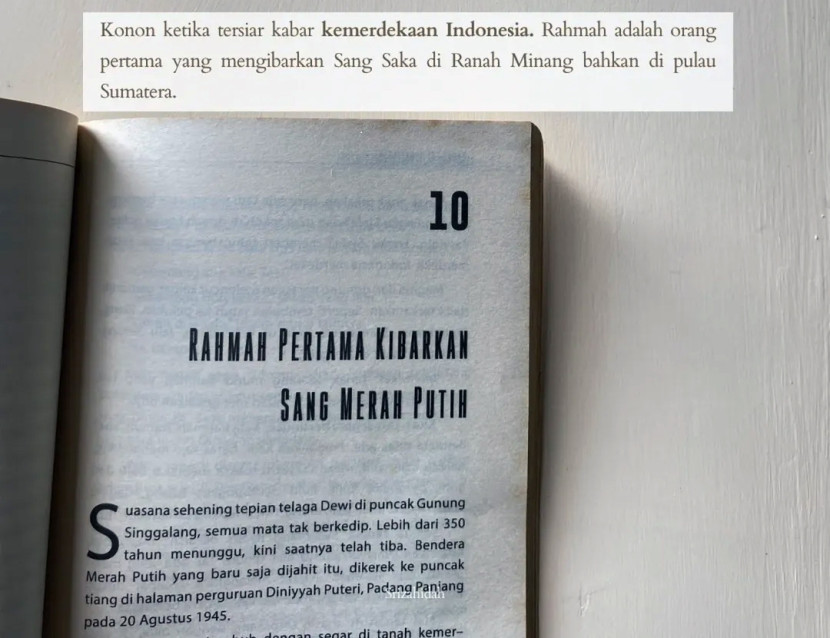

Mengibarkan Merah Putih

Berita proklamasi sampai ke Padang Panjang dengan tersendat. Rahmah mendengarnya dari Engku Moh. Syafei, sesama anggota Cuo Sang In. Tanpa ragu, ia mencari sehelai bendera merah putih dan mengereknya tinggi-tinggi di halaman sekolahnya. Itulah bendera merah putih pertama yang berkibar di Padang Panjang. Kabarnya menyebar cepat: “Bendera Merah Putih berkibar di sekolah Etek Amah!” Peristiwa itu terjadi tanggal 20 Agustus 1945.

Khairul Jasmi menulis, “Kabar Etek Rahma mengibarkan Sang Merah Putih pertama kali di Padang Panjang bahkan mungkin di Sumatera sampai ke telinfan Soekarno. Tatkala dibentuk Komite Nasional Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Agustus 1945, Soekarno memasukan nama Rahmah sebagai salah seorang anggotanya. Ketika sidang PPKI di Malang, Rahmah malah tak bisa hadir, karena saat itu ibundanya, Rafiah, sakit keras”.

Semangat kemerdekaan pun bergelora. Dua bulan setelah proklamasi, Rahmah mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ia memanggil mantan anggota Gyugun, menyediakan dana, logistik, bahkan sandang—semua dari kantongnya sendiri. Para ibu di organisasi Ha Ha No Kai bergantian menyiapkan makanan untuk pasukan. Diniyah Putri menjadi markas bagi laskar-laskar perjuangan: Sabilillah, Sabil Muslimat, dan Hizbullah.

Sebelum pecahnya Agresi Militer Belanda II, pada tahun 1948, Rahmah El Yunusiyyah membentuk pasukan khusus yang diberi nama “Ekstermis” yang beranggotakan para pemuda, tugasnya adalah menyelusup ke dalam kota Padang dan mengadakan pengacauan sambil mencari senjata. Pasukan ini sangat ditakuti oleh Belanda, dan namannya sangat popular dikalangan tentara Belanda.

Pada 1949, Rahmah memilih bergerilya. Ia mendirikan dapur umum, memberi semangat kepada para pejuang. Namun, pada 7 Januari 1949, ia ditangkap Belanda akibat pengkhianatan. Ia dijebloskan ke rumah seorang pejabat polisi Belanda di Padang, dijaga ketat, dan dilarang menerima tamu.

Belanda tahu, menangkap Rahmah berarti memukul moral para pejuang. Tapi mereka keliru. Justru sebaliknya—semangat gerilya semakin membara. Rahmah mungkin terpenjara, tetapi api perjuangannya terus menyala di luar.

Diniyah Putri Warisan yang Abadi

Setelah kemerdekaan, Rahmah tetap aktif dalam berbagai kegiatan. Tahun 1995 Ia menjadi anggota Konstituante (DPR) juga terlibat dalam pendirian Sekolah Tinggi Hukum Pancasila yang menjadi cikal bakal Universitas Andalas, dan terus memimpin Diniyah Putri hingga akhir hayatnya.

Diniyah Putri bukan sekadar sekolah agama. Ini adalah manifesto. Di tengah gempuran sekolah-sekolah kolonial Belanda yang fokus pada pegawai administrasi, Diniyyah Puteri menawarkan kurikulum yang unik: perpaduan ilmu agama Islam yang mendalam (seperti Tafsir, Hadits, Fiqih), ilmu pengetahuan umum (Matematika, Bahasa), dan yang paling krusial—ilmu keputrian dan keterampilan hidup.

Dari Diniyah Putri, Rahmah tidak hanya ingin melahirkan ahli agama, ia ingin melahirkan mujahidah yang mandiri, yang cakap dalam mengatur rumah tangga sekaligus berani bersuara di ruang publik. Ia mengajarkan menjahit dan memasak bukan sebagai tugas wajib, tetapi sebagai keterampilan yang memberdayakan. Ia mengajarkan Fiqih Wanita bukan untuk mengekang, melainkan untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban.

Walau di awal berdirinya sekolah ini disambut dengan cemoohan dan keraguan. Kaum kolot meragukan kemampuan perempuan memimpin, sementara kaum modernis Belanda menganggapnya sebagai ‘sekolah liar’ yang menghambat program asimilasi mereka. Rahmah menghadapi semuanya dengan kelembutan namun ketegasan. Gedung sekolah boleh sederhana, tetapi idealisme di dalamnya setinggi langit.

Warisan Rahmah bukan hanya sekolah, tapi sistem nilai. Ia mengajarkan bahwa pendidikan perempuan tidak berarti menyaingi laki-laki, melainkan menyeimbangkan peradaban. Ia percaya ibu adalah pusat moral bangsa. Ia menolak dijadikan simbol perjuangan feminis sekuler—bagi Rahmah, kemerdekaan sejati hanya bermakna jika berpijak pada iman. Di tangan murid-muridnya, nilai itu tumbuh: kesederhanaan, kerja keras, dan keberanian berkata tidak pada ketidakadilan.

Kini, di era digital dan globalisasi, semangat itu menemukan bentuk baru. Diniyyah Puteri bukan lagi hanya sekolah, tapi jaringan alumni internasional. Mereka menjadi guru, dokter, diplomat, bahkan pengusaha. Tapi di hati mereka, selalu ada satu pesan dari Etek Amah: “Jadilah cahaya, walau kecil, tapi jangan padam”.

Setelah mengabdikan hampir tujuh dekade hidupnya untuk perjuangan, Rahmah El-Yunusiyyah berpulang ke Rahmatullah pada malam Idul Adha, 26 Februari 1969. Ia wafat di rumahnya, dikelilingi murid-murid yang dulu ia panggil “anak-anakku”.

Keesokan harinya, seluruh Sumatera Barat (Sumbar) berkabung. Bendera dikibarkan setengah tiang, dan salat gaib dilakukan di setiap surau. Gubernur Sumbar waktu itu, Harun Zein berkata dalam pidatonya,

“Rahmah El Yunusiyyah telah membangun bangsa ini tanpa senjata. Ia menyalakan obor di hati perempuan Indonesia”.

Bertahun-tahun berlalu. Sejarawan menulis, murid-muridnya berjuang, dan masyarakat Minangkabau tak henti-hentinya mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengajukannya menjadi Pahlawan Nasional. Nama Rahmah perlahan memudar dari buku sejarah nasional. Ia hanya disebut sekilas sebagai “pendiri Diniyyah Puteri.” Padahal, di balik sekolah itu ada perjuangan yang sebanding dengan tokoh-tokoh seperti Kartini, Dewi Sartika, atau Cut Nyak Dien.

Baru pada 13 Agustus 1999, Presiden BJ. Habibie menganugerahinya Tanda Kehormatan Mahaputra Adipradana. Tapi gelar Pahlawan Nasional tak kunjung datang. Hingga akhirnya, 2025 menjadi tahun penebusan.

Dalam upacara kenegaraan di Istana Negara Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Rahmah El Yunusiyyah dari Sumatera Barat.

Epilog:

Rahmah El Yunusiyyah mengajarkan bahwa pendidikan adalah jalan jihad, bahwa perempuan adalah tiang bangsa, dan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan. Ia tidak menulis buku tebal, tidak berpidato di forum internasional, tetapi ia membangun manusia. Ia menyalakan lilin di tengah gelap, dan kini cahayanya menerangi sejarah. (maspril aries)